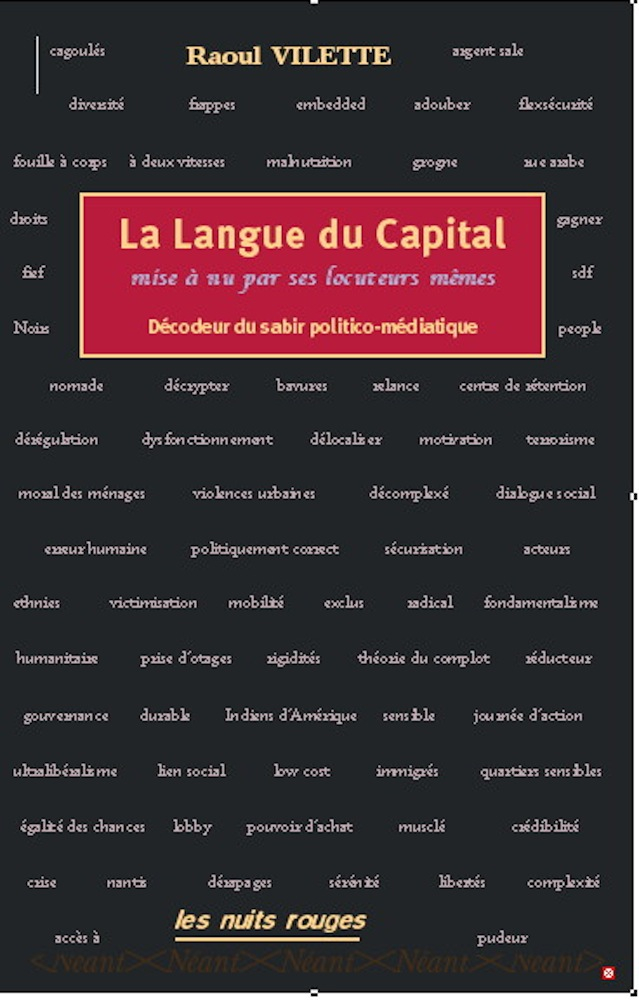

La Langue du capital

Politiciens de tous les partis, journalistes de tous les médias, fabricants et marchands de toutes les nuisances, universitaires de toutes obédiences, communicants, sondeurs, chefs syndicalistes… pratiquent un langage particulier qui oscille constamment entre l’odieux et le ridicule. Qu’ils enjolivent les réalités, les travestissent, les noircissent ou en épuisent le sens à force de répétitions, les mots de ce sabir sont forgés en conformité avec les intérêts des possédants. Aujourd’hui, il s’est mondialisé sous le double effet de l’unification économique menée sous la bannière du libéralisme et de l’essor prodigieux des télécommunications – avec pour conséquence la fusion des espaces politique et médiatique. De sorte que le politico-médiatique n’est plus aujourd’hui que la section française de la langue mondiale du capital, dont les concepts et les mots, issus principalement de l’anglais, se retrouvent dans tous les idiomes, copiés tels quels ou adaptés.

Ce lexique avait paru une première fois en 1997 sous le titre : Les Mots du marché/ Le Marché des mots. La présente édition (2009) comporte quelque 630 définitions – dont 280 nouvelles ; les autres ayant été actualisées – et 900 citations, toutes issues de la première décennie du xxie siècle. Par définition, n’entendons pas bien sûr la révélation du « vrai sens » des mots, mais l’indication de leurs modalités d’emploi, ce qui suffira à restituer les réalités qu’ils recouvrent. Nos jugements nous appartiennent, mais on verra qu’ils sont corroborés par les citations prises aux sources les plus autorisées de la parole médiatique, dont la juxtaposition produit d’ailleurs un effet comique constant. La langue du capital est ainsi mise à nu par ses locuteurs mêmes.

Prix : 15.00€

Description

Lire un extrait

ENTRÉE EN MATIÈRE

Ce lexique du langage politique contemporain tel qu’il est pratiqué dans l’appareil médiatique avait paru voici douze ans sous le titre, en forme de chiasme : Le Marché des mots/Les Mots du marché. Constatant que les interprétations que nous avions données de ces mots ont été largement confirmées par la marche du monde, nous donnons à cette version actualisée, révisée et fortement augmentée, son titre naturel : La Langue du Capital.

Que la classe politiquement dirigeante et économiquement possédante contrôle le langage en usage dans l’espace politique est une conséquence évidente de sa domination sociale. Les choses étaient plus difficiles à démêler dans la France du XIXe siècle, période marquée par d’âpres conflits au sein de la bourgeoisie. On percevait d’emblée les différences phraséologiques et lexicales entre les feuilles légitimistes ou bonapartistes et les journaux radicaux, par exemple. L’élection de députés ouvriers et socialistes au tournant du XXe siècle a encore élargi l’éventail de la politique et de la presse. La liberté politique et de la presse est alors à son zénith. Mais, depuis, elle n’a fait que se réduire, s’accélérant dans ses dernières décennies avec l’écrasement des mouvements insurrectionnels dans les pays tropicaux, l’amadouement de la classe ouvrière dans les pays industrialisés et enfin l’effondrement des régimes réputés socialistes.

D’accord sur l’essentiel, acteurs et commentateurs de la politique (les deux fonctions tendant à se confondre), tiennent des discours convergents et utilisent logiquement un lexique commun, forgé pour l’essentiel au cours des années Thatcher-Reagan-Mitterrand, dans les années fastes du pseudo-libéralisme économique – en fait piloté de bout en bout par les Etats. Son usage a été encore renforcé par le développement prodigieux des télécommunications, lui-même surmultiplié ces dernières années par celui de l’internet. Ce qui a considérablement élargi la scène politique, jusque-là confinée dans les murs du parlement.

Ce déplacement et cet agrandissement ont eu cette autre conséquence de rapprocher encore les personnels politique et journalistique. Certes, les lois semblent toujours se voter dans des assemblées élues, mais l’essentiel du débat (quand l’exécutif a décidé qu’il pouvait avoir lieu) se déroule préalablement sur les plateaux des télés, dans les studios des radios et les colonnes des journaux. De ce fait, la langue politique, devenue politico-médiatique, s’est en quelque sorte vulgarisée, employée naturellement par tout un chacun dès lors qu’il s’agit de « gérer » ou de « négocier » quelque chose, quelque part. Ce qui n’empêche que ce sabir (terme qui s’impose vu la grande diversité de ses sources) soit aussi régulièrement critiqué pour son obscurité, ainsi que pour l’ambiguïté ou l’imprécision de ses concepts. Et cela par ses pratiquants mêmes qui affirment à tout propos leur horreur de « la langue de bois », terme qu’ils appliquaient jadis au marxisme institutionnalisé, et par extension – et paradoxalement – à toutes les expressions langagières un peu franches et rebelles. Coluche résumait cela très bien dans sa description du fort décrié « technocrate » des années 1970 : « C’est un gars, quand il a fini de te répondre, tu sais plus la question que tu lui as posée… »

Certains vont plus loin : l’ancien ministre mitterrandien Mélenchon regrettait au printemps 2009, alors qu’il avait pris une posture très à gauche, que « les chefs politiques parlent une langue étrangère, tellement loin de la réalité ». D’autres reprennent le terme orwellien de « novlangue », qui peut être justifié par l’afflux important, dans les dernières décennies, de mots issus du vocabulaire économique anglo-américain, ainsi que par l’usage croissant de la syntaxe anglaise dans la langue française. On peut noter que les anglicismes du lexique économico-politique, d’ailleurs assez fréquemment issus de mots français, se retrouvent, à des degrés divers, dans toutes les langues nationales, calqués, transposés ou traduits littéralement. Le langage politique français n’est ainsi que la section française de la langue mondiale du capital.

L’usage du terme de novlangue peut aussi rendre compte de la diffusion du sous-langage politique par les grands médias dans l’ensemble de la société, où il trouve des champs d’application toujours plus variés. En cela, le politico-médiatique est un élément de démocratisation, ou plutôt d’uniformisation par le bas, en ceci qu’il atténue les anciens niveaux de langage sociaux et régionaux, mais au moyen de la promotion des seules catégories de la rentabilité, du profit, et de la concurrence appliquées à toutes choses.

Ce sabir, tous les Français le comprennent et même le pratiquent un peu les rares fois où ils participent à une discussion politique, ou lorsqu’ils viennent à se trouver devant un micro ou une caméra. Un vigneron varois se demandera comment il va pouvoir « se restructurer » lorsque le TGV passera au ras de ses vignes, et un capitaine du XV national expliquera sans effort que, malgré une récente défaite, « les fondamentaux sont bons ». Même les amoureux en viennent à parler de « gestion » avec leurs « partenaires », notamment quand ils se reprochent mutuellement un « déficit d’investissement affectif ». Est-il toujours exactement compris ? C’est une autre question. Peu de néophytes, et à peine plus de professionnels de la politique, seraient sans doute capables de définir précisément les mots de ce vocabulaire. Mais, comme un jugement de tribunal peut être incompréhensible au tout-venant et impliquer néanmoins des conséquences très concrètes, les phrases des politiciens peuvent être vides, mais les mots qui les composent recouvrir néanmoins des réalités précises.

Bien sûr, ces mots mentent, dans toutes ou dans certaines seulement de leurs acceptions. Plus précisément, l’usage qu’en fait la minorité possédante est mensonger. Comment pourrait-il en être autrement si on considère avec Paul Valéry que « la politique est l’art d’empêcher les gens de se mêler de ce qui les concerne » ? Comment éviter de mentir, fût-ce à moitié, fût-ce par omission, quand il faut, comme en 1914, convaincre les ouvriers et les paysans d’aller se faire tuer pour les industriels ? en 1946, que « la grève est l’arme des trusts » ? en 1958, qu’il n’y a d’autre alternative que de Gaulle ou le chaos ? en 1983, qu’il faut désormais accroître les profits avant de hausser les salaires ? et, plus récemment, que les classes populaires comblent les pertes des banques ?

Certes, en période calme, quand la guerre sociale n’a pas pris le pas sur les conflits sociaux, le langage politique est apaisé. Les mots de l’accommodement priment naturellement sur ceux de l’exhortation et de la stigmatisation. La critique et la satire sont permises, quoique limitées dans leur expression. Quand elles le peuvent, les oligarchies préfèrent user de la séduction, plutôt que de la menace ou de l’objurgation. Les réalités déplaisantes sont dissimulées sous le voile des euphémismes, et celles qui ne sont pas assez reluisantes astiquées au moyen de flatteries lexicales. Mais, comme l’avait déjà remarqué Sébastien Mercier dans sa Néologie (1801), « lorsque les vents sifflent, que le vaisseau est battu par une horrible tempête, l’on ne parle pas comme quand le zéphyr règne ».

L’euphémisme se porte moins bien dans les périodes où la population doit être (re)prise en main, ou pendant les guerres. On a pu le vérifier dans un passé récent lorsque l’Etat français s’est trouvé engagé dans des opérations militaires dont l’issue ne faisait pas de doute (comme les guerres menées contre l’Irak ou la Serbie). Lorsqu’il juge que l’heure est grave, l’Etat ne tolère pas d’opposition et aggrave sa censure politique et linguistique. Et même lorsque la paix sociale règne, il y a toujours des ennemis, réels ou supposés : les islamistes et les anarchistes aujourd’hui ; les communistes ou les Chinois, hier, etc. D’où la nécessité d’autres mots, plus brutaux, qui indiquent à la population les idées et les comportements politiques recevables et ceux qui ne le sont pas.

* *

Depuis 1997, la critique du politico-médiatique – autrement dit, le langage politique de l’ère médiatique –, a beaucoup progressé, parallèlement à la critique de la presse et des médias. Des publications et des sites spécialisés mènent cette tâche avec opiniâtreté, et même acharnement 1, et de nombreux ouvrages ont été consacrés à ces questions. Notre ouvrage reparaît dans une version très augmentée, puisque les mots et expressions analysés passent de 350 à plus de 630, appuyés sur 900 citations, contre 600 précédemment. La plupart du temps, les anciennes définitions et commentaires ont été revus, suivant les modifications d’usage que nous avons pu constater, et souvent remaniés dans la forme, en recherchant plus de sobriété. Quant aux citations, elles ont été entièrement renouvelées, et, à deux ou trois exceptions près, prises dans la première décennie du nouveau siècle.

Les définitions des mots que nous avons retenus – ceux qui reviennent trop souvent pour être honnêtes – sont construites à partir de leurs modalités d’emploi, ainsi que le préconisait Wittgenstein : « Ne cherchez pas le sens d’un mot, regardez plutôt l’emploi qu’on en fait. » Ainsi, les nombreuses citations des signatures et des voix les plus éminentes du microcosme politico-médiatique éclairent, et le plus souvent à leur insu, les réalités que ces mots voilent, et permettent de pénétrer cette « métaphysique fort subtile » des mots dont parlait le fondateur de l’académie des sciences, Fontenelle, qu’il jugeait « ignorée du plus grand nombre ». Précisons bien que notre répertoire se limite au domaine politique, étendu aux aspects économiques et sociaux, mais excluant ce qui relève du sociétal et du culturel.

Il ne s’agit pas d’une recension des poncifs et des clichés journalistiques, quoique nous en donnerons une liste en annexe à titre récréatif. N’ont été retenus que ceux qui semblaient politiquement significatifs et méritaient une explication ; c’est-à-dire, plus précisément, les mots de la gestion des capitaux, de l’exploitation des hommes, de la vente des marchandises et de la propagation de l’idéologie adéquate. Bien entendu, on pourra toujours contester la présence de certains mots et regretter l’absence de quelques autres. Ne pouvant recenser toutes les expressions de la créativité des « communicants », nous nous limiterons donc aux mots les plus courants, laissant ainsi de côté ceux qui sont pour l’instant confinés dans les cabinets ministériels, les salles de marché ou de rédaction, les cercles universitaires, les séminaires de management, les agences de publicité, et autres lieux principaux de fabrication de la langue de la domination capitaliste.

Redisons-le, nous n’analysons que les acceptions politiques des mots, souci qui échappe complètement aux dictionnaires courants. Ainsi, pudeur n’est-il pas ici la « gêne qu’éprouve une personne délicate devant ce que sa dignité semble lui interdire », comme l’indique le Petit Robert ; et l’on comprendra que rigidités ne peut se définir par « la résistance qu’oppose une substance solide aux efforts de torsion ou de cisaillement », comme le propose le Petit Larousse.

Ce livre n’est pas non plus destiné aux puristes de la langue, aux croisés de la francophonie et autres contempteurs du franglais, encore qu’ils pourront trouver ici quelques munitions pour soutenir leur combat. Peu importe ici le degré de corruption de ces mots relativement aux sens qu’ils revêtaient dans les siècles passés, ou l’écart entre leur sens médiatique et le sens qu’ils ont encore, soit dans la langue académique, soit dans la langue populaire (comme dans alternative). Nous n’avons pas d’opinion sur l’adaptation de l’italien retocare en retoquer, qui est, de ce côté-ci des Alpes, un équivalent de censurer. La déformation et la construction fautive sont toujours et partout des modes habituels d’évolution du lexique et de la syntaxe, et sont entérinées tôt ou tard par les académies et les syndicats de correcteurs.

Il ne s’agit pas encore d’une critique philosophico-politique des concepts usités dans l’espace politico-médiatique. Ou plutôt celle-ci est abordée par le biais de l’analyse sémantique ; ce qui revient parfois au même mais nécessite moins de signes typographiques. Ainsi, par exemple, ne tenterons-nous pas de recherches en paternité, afin de savoir qui a pu introduire tel mot ou telle acception, et à quel moment. La démarche est résolument synchronique : quand et comment utilise-t-on un mot donné, et pourquoi ? sont les questions auxquelles nous voulons répondre en priorité. Le mot citoyenneté, par exemple, est défini dans sa vérité contemporaine d’assujettissement à l’Etat politique et socio-économique ; ce qu’il a pu représenter par le passé, tout comme ce qu’il devrait signifier idéalement, peut inspirer les commentaires, mais non les définitions.

Les mots et locutions sont donnés avec les articles, verbes ou adjectifs qui les accompagnent habituellement dans le contexte politique, lorsqu’ils sont employés dans un sens absolu. Ainsi, les différences n’est pas équivalent à la différence, tout comme le changement diffère d’un changement. La place de l’adjectif dans la phrase est aussi significative : fortes divergences est moins faible que divergences fortes.

Les mots mis en vedette seront de préférence des substantifs, subordonnant les formes verbale et adjectivale que nous n’analyserons séparément que dans les cas où leur distinction présentera un intérêt particulier. Lorsque le substantif n’est pas usité, on se contentera de la seule forme existante, verbe ou adjectif.

Le plus souvent, un commentaire suivra la définition, pour préciser un ou des aspects de la chose nommée, critiquer le signe nommant, ou indiquer des modalités particulières d’usage. Quelques synonymes et analogues sont proposés ; en commençant par les équivalents politico-médiatiques ; en poursuivant par des mots pris dans la langue courante, voire « vulgaire » ; et en terminant par des expressions vieillies, mais tout à fait parlantes, et dont « le modéré usage », estimait du Bellay, donne « grande majesté tant au vers comme à la prose ». Nous laissons au lecteur et à ses capacités instinctives de discernement le soin de choisir dans ces catégories les mots qui conviendront le mieux au contexte dans lequel il se trouvera. Quant aux citations, nous donnons d’abord celles qui correspondent au cœur de la définition, puis celles qui doivent être reçues dans un sens étendu, c’est-à-dire qui ont déjà commencé à sortir du cadre strictement politique pour intégrer la langue commune.

La plupart de nos involontaires collaborateurs, dont nous citons les écrits ou les paroles, défendent fort logiquement le système capitaliste, et, au moins jusqu’en 2008, dans sa version libérale. Il leur arrive néanmoins, comme on le verra, de dire quelques vérités. Mais, c’est le plus souvent par inadvertance qu’ils prêtent, par des déclarations irréfléchies (relativement à leurs opinions générales), le flanc à la critique du système politique et social.

Ayant bien assimilé les principes de l’abbé d’Olivet, un des responsables du dictionnaire de l’Académie dans les années 1730 – qui préconisait de citer « les mauvais auteurs comme les bons » –, nous intégrons, parmi tant de bons serviteurs (de la langue) du capital, quelques scripteurs et locuteurs dont il nous arrive de partager les jugements. Car, poursuivait l’abbé, « il n’y en a point de si bons où l’on ne trouve quelque façon de parler vicieuse qu’il est bon de remarquer ; il n’y en a point de si mauvais où l’on ne trouve quelque mot heureusement employé et de phrases assez heureusement tournées pour servir d’exemple ».

Nul ne pourra donc s’offusquer pour la raison qu’il a été cité – surtout si ce n’est qu’une seule fois –, mais nul ne devra se rassurer au motif qu’il ne l’a pas été. Notez qu’à part quelques exceptions, ces extraits ne sont pas des « perles », mais des échantillons – scrupuleusement recueillis – significatifs de la pensée des auteurs ; ou de celles qu’ils prêtent à leurs employeurs, tout au moins. Les coupes entre crochets sont peu nombreuses. En revanche, n’apparaissent pas les adverbes ou prépositions qui renvoient aux phrases précédentes, et n’ont donc pas d’utilité dans la citation ; de même pour les pronoms qui sont remplacés par les noms des personnes qu’ils désignent. Vers 1780, un autre académicien, Marmontel, écrivait que le langage de la Cour « roule sur un tout petit nombre de mots » que, par ailleurs, il jugeait « vagues et confus, d’un sens équivoque ou à demi voilé ». On fera sans doute la même réflexion en parcourant nos extraits. Pour cette raison, nous avons supprimé les astérisques qui avaient été initialement accolés aux mots définis dans ce répertoire, quand ils étaient employés par l’auteur, en plus de celui placé en vedette. Ces signes auraient été, en effet, trop nombreux et auraient perturbé la lecture. En revanche, nous les avons conservés dans nos définitions et commentaires pour que l’on puisse s’y reporter et naviguer aisément d’une définition à l’autre.

Ce répertoire pourrait être utilement consulté par un large public. D’abord parce que son souci de ne ménager rien ni personne lui confère une sorte d’impartialité. Ensuite, parce qu’il pourra satisfaire à la fois ceux qui se font un point d’honneur de n’employer ces mots que le moins souvent possible, et ceux qui, ayant fait un autre choix, s’assureront ainsi une parfaite sécurité dans l’expression, ne serait-ce qu’en replaçant ces sentences en société. L’auteur se situe évidemment dans la première catégorie. Il n’espère cependant pas, tel Flaubert dans son Dictionnaire des idées reçues, qu’« après avoir lu ce livre, on n’osera plus en employer les mots ». Tout au plus pourra-t-il aider au dépérissement, voire à la disparition de certaines formules particulièrement ridicules ou impudentes. Ce qui n’aura d’ailleurs pour seul effet que de contraindre nos néologistes de la politique et du journalisme à en forger d’autres, ou plutôt à les importer. A moins évidemment que des bouleversements sociaux ne viennent abolir, sinon le Capital, du moins le monopole actuellement exercé par sa langue. Mais, même dans cette hypothèse, les vieux mots ne disparaîtront pas : simplement, ils n’auront plus le même sens, détournés ou retournés par les nouveaux usages découlant des nouveaux rapports sociaux.